На протяжении VI-IХ вв. у восточных славян шел процесс классообразования и создания предпосылок феодализма. Территория, на которой начала складываться древнерусская государственность, находилась в месте пересечения путей, по которым шла миграция народов и племен, пролегали кочевые трассы. Южнорусские степи были ареной бесконечной борьбы перемещающихся племен и народов. Нередко славянские племена нападали на пограничные регионы Византийской империи.

В VII в. в степях между Нижней Волгой, Доном и Северным Кавказом образовалось хазарское государство. Славянские племена в районах Нижнего Дона и Азова попали под его владычество, сохранив, однако, определенную автономию. Территория хазарского царства распространялась до Днепра и Черного моря. В начале VIII в. арабы нанесли хазарам сокрушительное поражение, и через Северный Кавказ глубоко вторглись на север, дойдя до Дона. Большое число славян - союзников хазар - было взято в плен.

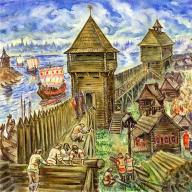

С севера в русские земли проникают варяги (норманны, викинги). В начале VIII в. они обосновываются вокруг Ярославля, Ростова и Суздаля, установив контроль над территорией от Новгорода до Смоленска. Часть северных колонистов проникает в южную Россию, где они смешиваются с русами, приняв их наименование. В Тмутаракане образуется столица русско-варяжского каганата, вытеснившего хазарских правителей. В своей борьбе противники обращались за союзом к константинопольскому императору.

В такой сложной ооетановке происходила консолидация славянских племен в политические союзы, которые стали зародышем оформления единой восточнославянской государственности.

В IX в. в результате многовекового развития восточнославянского общества образовалось раннефеодальное государство Русь с центром в Киеве. Постепенно в Киевской Руси объединились все восточнославянские племена.

Рассматриваемая в работе тема истории Киевской Руси представляется не только интересной, но и весьма актуальной. Последние годы прошли под знаком перемен во многих областях жизни россиян. Изменился образ жизни многих людей, изменилась система жизненных ценностей. Знание истории России, духовных традиций русского народа, весьма важно для повышения национального самосознания россиян. Признаком возрождения нации является и все возрастающий интерес к историческому прошлому русского народа, к его духовным ценностям.

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В IX веке

Время с VI по IX в.- это еще последняя стадия первобытно-общинного строя, время образования классов и незаметного, на первый взгляд, но неуклонного роста предпосылок феодализма. Ценнейшим памятником, содержащим сведения о начале Русского государства, является летописный свод «Повесть временных лет, откуда пошла Русская земля, и кто в Киеве начал первый княжить и откуда Русская земля стала», составленный киевским монахом Нестором около 1113 г.

Начав свой рассказ, как и все средневековые историки, со всемирного потопа, Нестор повествует о расселении в древности западных и восточных славян в Европе. Он делит восточнославянские племена на две группы, уровень развития которых, согласно его описанию, был неодинаков. Одни из них жили, по его выражению, «зверинским образом», сохраняя черты родового строя: кровную месть, пережитки матриархата, отсутствие брачных запретов, «умыкание» (похищение) жен и т. д. Этим племенам Нестор противопоставляет полян, в земле которых был построен Киев. Поляне - это «смысленные мужи», у них уже утвердилась патриархальная моногамная семья и, очевидно, изживалась кровная месть (они «отличаются кротким и тихим нравом»).

Далее Нестор повествует о том, как был создан город Киев. Княживший там князь Кий, по рассказу Нестора, приезжал в Константинополь в гости к императору Византии, который принял его с большими почестями. Возвращаясь из Константинополя, Кий построил город на берегу Дуная, предполагая обосноваться здесь надолго. Но местные жители враждебно отнеслись к нему, и Кий вернулся на берега Днепра.

Первым историческим событием на пути создания Древнерусского государств Нестор считал образование княжества полян в Среднем Приднепровье. Сказание о Кии и его двух братьях распространилось далеко на юг, и было занесено даже в Армению.

Ту же картину рисуют византииские писатели VI в. В царствование Юстиниана огромные массы славян продвинулись к северным рубежам Византийской империи. Византийские историки красочно описывают вторжение в пределы империи славянских войск, уводивших пленных и увозивших богатую добычу, заселение империи славянскими колонистами. Появление на территории Византии славян, у которых господствовали общинные отношения, содействовало изживанию здесь рабовладельческих порядков и развитию Византии по пути от рабовладельческого строя к феодализму.

Успехи славян в борьбе с могущественной Византией свидетельствуют о сравнительно высоком для того времени уровне развития славянского общества: уже появились материальные предпосылки для снаряжения значительных военных экспедиций, а строй военной демократии позволял объединять крупные массы славян. Далёкие походы содействовали усилению власти князей и в коренных славянских землях, где создавались племенные княжения.

Археологические данные вполне подтверждают слова Нестора о том, что ядро будущей Киевской Руси начало складываться на берегах Днепра тогда, когда славянские князья совершали походы в Византию и на Дунай, во времена, предшествующие нападениям хазар (VII в.).

Создание значительного племенного союза в южных лесостепных областях облегчало продвижение славянских колонистов не только в юго-западном (на Балканы), но и в юго-восточном направлении. Правда, степи были заняты различными кочевниками: болгарами, аварами, хазарами, но славяне Среднего Приднепровья (Русской земли) сумели, очевидно, и оградить свои владения от их вторжений, и проникнуть в глубь плодородных чернозёмных степей. В VII-IX вв. славяне жили и в восточной части хазарских земель, где-то в Приазовье, участвовали совместно с хазарами в военных походах, нанимались на службу к кагану (хазарскому правителю). На юге славяне жили, очевидно, островками среди других племён, постепенно ассимилируя их, но в то же время и воспринимая элементы их культуры.

На протяжении VI-IX вв. росли производительные силы, видоизменялись родоплеменные институты, шёл процесс классообразования. В качестве важнейших явлений в жизни восточного славянства на протяжении VI-IX вв. следует отметить развитие пашенного земледелия и выделение ремесла; распад родовой общины как трудового коллектива и выделение из неё индивидуальных крестьянских хозяйств, образующих соседскую общину; рост частной земельной собственности и формирование классов; превращение племенного войска с его оборонительными функциями в дружину, господствующую над соплеменниками; захват князьями и знатью племенной земли в личную наследственную собственность.

К IX в. повсеместно на территории расселения восточных славян образовалась значительная площадь расчищенных от леса пахотных земель, свидетельствовавшая о дальнейшем развитии производительных сил при феодализме. Объединением небольших родовых общин, для которого характерно известное единство культуры, являлось древнеславянское племя. Каждое из этих племен собирало народное собрание (вече) Постепенно усиливалась власть племенных князей. Развитие межплеменных связей, оборонительные и наступательные союзы, организация совместных походов и, наконец, подчинение сильными племенами своих более слабых соседей - все это приводило к укрупнению племен, к объединению их в более значительные группы.

Описывая время, когда происходил переход от родоплеменных отношений к государству, Нестор отмечает, что в различных восточнославянских областях были «свои княжения». Это подтверждается и данными археологии.

Образование раннефеодального государства, постепенно подчинившего себе все восточнославянские племена, стало возможным лишь тогда, когда несколько сгладились различия между югом и севером с точки зрения условий ведения сельского хозяйства, когда и на севере оказалось достаточное количество распаханных земельных пространств и потребность в тяжелом коллективном труде по подсеке и корчевке леса значительно уменьшилась. Вследствие этого произошло выделение крестьянской семьи как нового производственного коллектива из патриархальной общины.

Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян происходило в то время, когда рабовладельческий строй уже изжил себя во всемирно-историческом масштабе. В процессе классообразования Русь пришла к феодализму, минуя рабовладельческую формацию.

В IX-Х вв. формируются антагонистические классы феодального общества. Повсеместно увеличивается количество дружинников, усиливается их дифференциация, идёт выделение из их среды знати - бояр и князей.

Важным в истории возникновения феодализма является вопрос о времени появления на Руси городов. В условиях родоплеменного строя существовали определенные центры, где собирались племенные веча, выбирался князь, совершалась торговля, производились гадания, решались судебные дела, приносились жертвы богам и отмечались важнейшие даты года. Иногда такой центр становился средоточием важнейших видов производства. Большинство этих древних центров превратилось позднее в средневековые города.

В IX-Х вв. феодалы создали ряд новых городов, служивших как целям обороны от кочевников, так и целям господства над закрепощаемым населением. В городах концентрировалось и ремесленное производство. Старое название «град», «город», обозначавшее укрепление, стало применяться уже к настоящему феодальному городу с детинцем-кремлем (крепостью) в центре и обширным ремесленно-торговым посадом.

При всей постепенности и медленности процесса феодализации можно все же указать определенную грань, начиная с которой имеются основания говорить о феодальных отношениях на Руси. Этой гранью является IX столетие, когда у восточных славян уже образовалось феодальное государство.

Объединенные в единое государство земли восточнославянских племен получили название Руси. Доводы историков-«норманнистов», пытавшихся объявить создателями Древнерусского государства норманнов, называвшихся тогда на Руси варягами, неубедительны. Эти историки заявляли, что под Русью летописи подразумевали варягов. Но как уже было показано, предпосылки для образования государств у славян складывались на протяжении многих веков и к IX в. дали заметный результат не только в западнославянских землях, куда никогда не проникали норманны и где возникла Великоморавская держава, но и в землях восточнославянских (в Киевской Руси), где норманны появлялись, грабили, уничтожали представителей местных княжеских династий и иногда сами становились князьями. Очевидно, что норманны не могли ни содействовать, ни серьезно мешать процессу феодализации. Название же Русь стало употребляться в источниках применительно к части славянства за 300 лет до появления варягов.

Впервые упоминание о народе рос встречается в середине VI в., когда сведения о нем достигли уже Сирии. Поляне, называемые, по словам летописца, русью, становятся основой будущей древнерусской народности, а их земля - ядром территории будущего государства - Киевской Руси.

Среди известий, принадлежащих Нестору, уцелел один отрывок, в котором описывается Русь до появления там варягов. «Вот те славянские области, - пишет Нестор, - которые входят в состав Руси - поляне, древляне, дреговичи, полочане, новгородские словене, северяне...»2. Этот список включает только половину восточнославянских областей. В состав Руси, следовательно, в то время еще не входили кривичи, радимичи, вятичи, хорваты, уличи и тиверцы. В центре нового государственного образования оказалось племя полян. Древнерусское государство стало своеобразной федерацией племен, по своей форме это была раннефеодальная монархия

ДРЕВНЯЯ РУСЬ КОНЦА IX – НАЧАЛА ХII в.

Во второй половине IX в. новгородский князь Олег объединил в своих руках власть над Киевом и Новгородом. Это событие летопись датирует 882 г. Образование в результате возникновения антагонистических классов раннефеодального Древнерусского государства (Киевской Руси) было переломным моментом в истории восточных славян.

Процесс объединения восточнославянских земель в составе Древнерусского государства был сложным. В ряде земель киевские князья встречали серьёзное сопротивление со стороны местных феодальных и племенных князей и их «мужей». Сопротивление это подавлялось силой оружия. В княжение Олега (конец IX - начало Х в.) уже взималась постоянная дань с Новгорода и с земель северо-русских (новгородские или ильменские славене), западно-русских (кривичи) и северо-восточных. Киевский князь Игорь (начало Х в.) в результате упорной борьбы подчинил земли уличей и тиверцев. Таким образом, граница Киевской Руси была продвинута за Днестр. Длительная борьба продолжалась с населением Древлянской земли. Игорь увеличил размеры взимавшейся с древлян дани. Во время одного из походов Игоря в Древлянскую землю, когда он решил собрать двойную дань, древляне разбили княжескую дружину и убили Игоря. В княжение Ольги (945-969), жены Игоря, земля древлян была окончательно подчинена Киеву.

Территориальный рост и укрепление Руси продолжались при Святославе Игоревиче (969-972) и Владимире Святославиче (980-1015). В состав Древнерусского государства вошли земли вятичей. Власть Руси распространилась на Северный Кавказ. Территория Древнерусского государства расширилась и в западном направлении, включив Червенские города и Карпатскую Русь.

С образованием раннефеодального государства создались более благоприятные условия для поддержания безопасности страны и ее экономического роста. Но укрепление этого государства было связано с развитием феодальной собственности и дальнейшим закабалением ранее свободного крестьянства.

Верховная власть в Древнерусском государстве принадлежала великому киевскому князю. При княжеском дворе жила дружина, делившаяся на «старшую» и «младшую». Бояре из боевых соратников князя превращаются в землевладельцев, его вассалов, вотчинников. В XI-XII вв. происходит оформление боярства как особого сословия и закрепление его правового статуса. Вассалитет формируется как система отношений с князем-сюзереном; его характерными признаками становятся специализация вассальной службы, договорный характер отношений и экономическая самостоятельность вассала4.

Княжеские дружинники принимали участие в управлении государством. Так, князь Владимир Святославич вместе с боярами обсуждал вопрос о введении христианства, о мерах борьбы с «разбоями» и решал другие дела. В отдельных частях Руси правили свои князья. Но великий киевский князь стремился заменить местных правителей своими ставленниками.

Государство содействовало укреплению господства феодалов на Руси. Аппарат власти обеспечивал поступление дани, взимавшейся деньгами и натурой. Трудовое население выполняло и ряд других повинностей - военную, подводную, участвовало в постройке крепостей, дорог, мостов и т. д. Отдельные княжеские дружинники получали в управление целые области с правом взимать дань.

В середине Х в. при княгине Ольге были определены размеры повинностей (даней и оброков) и установлены временные и постоянные становища и погосты, в которых производился сбор дани.

Нормы обычного права складывались у славян с глубокой древности. С возникновением и развитием классового общества и государства, наряду с обычным правом и постепенно заменяя его, появились и развивались письменные законы, охранявшие интересы феодалов. Уже в договоре Олега с Византией (911 г.) упомянут «закон русский». Сборником письменных законов является «Русская правда» так называемой «Краткой редакции» (конец XI - начало XII в.). В ее составе сохранилась «Древнейшая правда», записанная, по видимому, в начале XI в, но отразившая некоторые нормы обычного права. В ней говорится еще о пережитках первобытнообщинных отношений, например о кровной мести. Закон рассматривает случаи замены мести денежным штрафом в пользу родственников пострадавшего (впоследствии в пользу государства).

Вооруженные силы Древнерусского государства состояли из дружины великого князя, дружин, которые приводили подчиненные ему князья и бояре, и народного ополчения (воев). Численность войска, с которым князья выступали в походы, доходила иногда до 60-80 тыс. Важную роль в вооруженных силах продолжало играть пешее народное ополчение. Использовались на Руси и отряды наемников - кочевников степей (печенегов), а также половцев, венгров, литовцев, чехов, поляков, варягов-норманнов, но роль их в составе вооруженных сил была незначительна. Древнерусский флот состоял из судов, выдолбленных из деревьев и обшитых по бортам досками. Русские суда плавали по Черному, Азовскому, Каспийскому и Балтийскому морям.

Внешняя политика Древнерусского государства выражала интересы растущего класса феодалов, расширявшего свои владения, политическое влияние и торговые связи. Стремясь к покорению отдельных восточнославянских земель, киевские князья приходили в столкновение с хазарами. Продвижение к Дунаю, стремление овладеть торговым путем по Чёрному морю и крымским побережьем приводило к борьбе русских князей с Византией, старавшейся ограничить влияние Руси в Причерноморье. В 907 г. князь Олег организовал поход морем на Константинополь. Византийцы вынуждены были просить русских о заключении мира и заплатить контрибуцию. По мирному договору 911г. Русь получила право беспошлинной торговли в Константинополе.

Киевские князья предпринимали походы и в более отдаленные земли - за Кавказский хребет, к западному и южному побережьям Каспийского моря (походы 880, 909, 910, 913-914 гг.). Расширение территории Киевского государства особенно активно стало осуществляться при правлении сына княгини Ольги, Святослава (походы Святослава - 964-972 гг.) Первый удар он нанес по империи хазар. Были захвачены их главные города на Дону и Волге. Святослав даже планировал обосноваться в этом регионе, став преемником разрушенной им империи6.

Затем русские дружины выступили на Дунай, где захватили город Переяславец (ранее принадлежавший болгарам), который Святослав решил сделать своей столицей. Подобные политические амбиции показывают, что киевские князья еще не связывали идею политического центра своей империи именно с Киевом.

Опасность, пришедшая с Востока, - нашествие печенегов, заставила киевских князей больше внимания уделять внутреннему устройству собственного государства.

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

В конце Х в. на Руси было официально введено христианство. Развитие феодальных отношений подготовило замену языческих культов новой религией.

Восточные славяне обожествляли силы природы. Среди почитаемых ими богов первое место занимал Перун - бог грома и молнии. Даждъ-бог был богом солнца и плодородия, Стрибог - богом грозы и непогоды. Богом богатства и торговли считался Волос, творцом всей человеческой культуры - бог-кузнец Сварог.

Христианство рано стало проникать на Русь в среду знати. Ещё в IX в. константинопольский патриарх Фотий отмечал, что Русь переменила «языческое суеверие» на «христианскую веру»7. Христиане были среди дружинников Игоря. Христианство приняла княгиня Ольга.

Владимир Святославич, крестившись в 988 г. и оценив политическую роль христианства, решил сделать его государственной религией на Руси. Принятие Русью христианства произошло в сложной внешнеполитической обстановке. В 80-х годах Х в. византийское правительство обратилось к киевскому князю с просьбой о военной помощи для подавления восстаний в подвластных землях. В ответ Владимир потребовал от Византии союза с Русью, предлагая скрепить его своей женитьбой на Анне, сестре императора Василия II. Византийское правительство было вынуждено на это согласиться. После брака Владимира и Анны христианство было официально признано религией Древнерусского государства.

Церковные учреждения на Руси получили большие земельные пожалования и десятину из государственных доходов. На протяжении XI в. были основаны епископии в Юрьеве и Белгороде (в Киевской земле), Новгороде, Ростове, Чернигове, Переяславле-Южном, Владимире-Волынском, Полоцке и Турове. В Киеве возникло несколько крупных монастырей.

Народ встретил враждебно новую веру и её служителей. Христианство насаждалось насильственно, и христианизация страны затянулась на несколько столетий. Дохристианские («языческие») культы долго продолжали жить в народной среде.

Введение христианства было прогрессом в сравнении с язычеством. Вместе с христианством русские получили некоторые элементы более высокой византийской культуры, приобщились, как и другие европейские народы, к наследию античности. Введение новой религии повысило международное значение древней Руси.

РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РУСИ

Время с конца Х до начала XII в. является важным этапом в развитии феодальных отношений на Руси. Это время харакризуется постепенной победой феодального способа производства на значительной территории страны.

В сельском хозяйстве Руси господствовало устойчивое полевое земледелие. Скотоводство развивалось медленнее, чем земледелие. Несмотря на относительное увеличение сельскохозяйственного производства, урожаи собирались низкие. Частыми явлениями были недород и голод, подрывавшие кресгьяпское хозяиство и способствовавшие закабалению крестьян. В экономике сохраняли большое значение охота, рыболовство, бортничество. Меха белок, куниц, выдр, бобров, соболей, лисиц, а также мед и воск шли на внешний рынок. Лучшие охотничьи и рыболовные участки, леса с бортными угодьями захватывались феодалами.

В XI и начале XII в. часть земли эксплуатировалась государством путем взимания с населения дани, часть земельной площади находилась в руках отдельных феодалов как имения, которые могли передаваться по наследству (впоследствии они стали называться вотчинами), и владения, полученные от князей во временное условное держание.

Господствующий класс феодалов сложился из местных князей и бояр, которые попали в зависимосгь от Киева, и из мужей (дружинников) киевских князей, которые получали в управление, в держание или в вотчину земли, «примученные» ими и князьями. Киевские великие князья сами имели крупные земельные владения. Раздача князьями земли дружинникам, укрепляя феодальные производственные отношения, была в то же время одним из средств, применявшихся государством для подчинения местного населения своей власти.

Земельная собственность охранялась законом. Рост боярского и церковного землевладения был тесно связан с развитием иммунитета. Земля, являвшаяся раньше крестьянской собственностью, попадала в собственность феодала «с данью, вирами и продажами», т. е. с правом сбора с населения податей и судебных штрафов за убийство и за другие преступления, а, следовательно, с правом суда.

С переходом земель в собственность отдельных феодалов крестьяне разными путями попадали к ним в зависимосгь. Одних крестьян, лишенных средств производства, землевладельцы закабаляли, используя их нужду в орудиях труда, инвентаре, семенах и т.п. Другие крестьяне, сидевшие на земле, обложенной данью, владевшие своими орудиями производств, принуждались государством силой к переходу с землей под вотчинную власть феодалов. По мере расширения вотчин и закабаления смердов термин челядь, ранее обозначавший рабов, стал распространяться на всю массу зависимого от землевладельца крестьянства.

Крестьяне, попавшие в кабалу к феодалу, юридически оформленную особым договором - рядом, носили название закупов. Они получали от землевладельца участок земли и ссуду, которую отрабатывали в хозяйстве феодала господским инвентарём. За побег от господина закуны превращались в холопов - рабов, лишенных всяких прав. Отработочная рента - барщина, полевая и замковая (строительство укреплений, мостов, дорог и т. п.), сочеталась с нагуральным оброком.

Формы социального протеста народных масс против феодального строя были разнообразны: ог бегства от своего владельца до вооружённого «разбоя», от нарушения границ феодальных имений, поджогов принадлежавших князьям бортных деревьев до открытого восстания. Крестьяне боролись против феодалов и с оружием в руках. При Владимире Святославиче «разбои» (как часто называли в то время вооружённые выступления крестьян) стали распространённым явлением. В 996 г. Владимир по совету духовенства решил применять в отношении «разбойников» смертную казнь, но затем, укрепив аппарат власти и, нуждаясь в новых источниках дохода на содержание дружины, заменил казнь денежным штрафом - вирой. Ещё больше внимания уделяли князья борьбе с народными движениями в XI в.

В начале XII в. происходило дальнейшее развитие ремесла. В деревне, в условиях госнодства натурального хозяйства, изготовление одежды, обуви, утвари, земледельческого инвентаря и т. д. было домашним производством, ещё не отделившимся от земледелия. С развитием феодального строя часть общинных ремесленников переходила в зависимость от феодалов, другие покидали деревню и уходили под стены княжеских замков и крепостей, где создавались ремесленные посады. Возможность разрыва ремесленника с деревней была обусловлена развитием земледелия, способного обеспечить городское население продуктами и начавшимся отделением ремесла от сельского хозяйства.

Центрами развития ремесла становились города. В них к XII в. насчитывалось свыше 60 ремесленных специальностей. Русские ремесленники XI-XII вв. производили более 150 видов железных и стальных изделий, их продукция играла важную роль в развитии товарных связей города с деревней. Древнерусские ювелиры знали искусство чеканки цветных металлов. В ремесленных мастерских изготовлялись орудия труда, оружие, предметы быта, украшения.

Своими изделиями Русь завоевала известность в тогдашней Европе. Однако общественное разделение труда в стране в целом было слабым. Деревня жила натуральным хозяйством. Проникновение в деревню из города мелкорозничных торговцев не нарушало натурального характера сельской экономики. Центрами внутренней торговли были города. Но и городское товарное производство не изменяло натурально-хозяйственной основы экономики страны.

Более развитой являлась внешняя торговля Руси. Русские купцы торговали во владениях Арабского халифата. Днепровский путь связывал Русь с Византией. Русские купцы ездили из Киева в Моравию, Чехию, Польшу, Южную Германию, из Новгорода и Полоцка - по Балтийскому морю в Скандинавию, Польское Поморье и далее на запад. С развитием ремесла увеличился вывоз ремесленных изделий.

В качестве денег ходили слитки серебра, иностранные монеты. Князья Владимир Святославич и его сын Ярослав Владимирович выпускали (хотя и в небольшом количестве) чеканенную серебряную монету. Однако и внешняя торговля не меняла натурального характера хозяйства Руси.

С ростом общественного разделения труда развивались города. Они возникали из крепостей-замков, постепенно обраставших посадами, и из торгово-ремеслен-ных поселков, вокруг которых возводились укрепления. Город был связан с ближайшей сельской округой, продуктами которой он жил и население которой обслуживал ремесленными изделиями. В летописных известиях IX-Х вв. упомянуто 25 городов, в известиях XI в.-89. Расцвет древнерусских городов падает на XI- XII вв.

В городах возникали ремесленные и купеческие объединения, хотя здесь и не сложился цеховой строй. Кроме свободных ремесленников, в городах жили и вотчинные ремесленники, являвшиеся холопами князей и бояр. Городскую знать составляло боярство. Крупные города Руси (Киев, Чернигов, Полоцк, Новгород, Смоленск и др.) были административными, судебными и военными центрами. В то же время, окрепнув, города содействовали процессу политического дробления. Это было закономерным явлением в условиях господства натурального хозяйства и при слабости экономических связей между отдельными землями.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА РУСИ

Государственное единство Руси не было прочным. Развитие феодальных отношений и усиление могущества феодалов, а также рост городов, как центров местных княжеств, вели к изменениям в политической надстройке. В XI в. во главе государства по-прежнему стоял великий князь, но зависимые от него князья и бояре приобрели крупные земельные владения в разных частях Руси (в Новгороде, Полоцке, Чернигове, на Волыни и т. д.). Князья отдельных феодальных центров укрепили собственный аппарат власти и, опираясь на местных феодалов, стали рассматривать свои княжения как отчнны, т. е. наследственные владения. Экономически они уже почти не зависели от Киева, напротив, киевский князь был заинтересован в поддержке с их стороны. Политическая зависимость от Киева тяготила местных феодалов и князей, правивших в отдельных частях страны.

После смерти Владимира в Киеве стал князем его сын Святополк, убивший своих братьев Бориса и Глеба и начавший упорную борьбу с Ярославом. В этой борьбе Святополк использовал военную помощь польских феодалов. Тогда в Киевской земле началось массовое народное движение против польских захватчиков. Ярослав, поддержанный новгородскими горожанами, нанёс Святополку поражение и занял Киев.

В княжение Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым (1019-1054), около 1024 г. всиыхнуло большое восстание смердов на северо-востоке, в Суздальской земле. Поводом к нему явился сильный голод. Многие участники подавленного восстания были заточены в тюрьмы или казнены. Однако движение продолжалось до 1026 г.

В княжение Ярослава продолжалось укрепление и дальнейшее расширение границ Древнерусского государства. Однако признаки феодального дробления государства проявлялись всё отчётливее.

После смерти Ярослава государственная власть перешла к трём его сыновьям. Старшинство принадлежало Изяславу, который владел Киевом, Новгородом и другими городами. Его соправителями были Святослав (правивший в Чернигове и Тмутаракани) и Всеволод (княживший в Ростове, Суздале и Переяславле). В 1068 г. на Русь напали кочевники-половцы. Русские войска были разбиты на реке Альте. Изяслав и Всеволод бежали в Киев. Это ускорило антифеодальное восстание в Киеве, которое давно назревало. Восставшие разгромили княжеский двор, освободили из тюрьмы и возвели на княжение Всеслава Полоцкого, ранее (во время междукняжеской усобицы) заточённого своими братьями. Однако скоро он ушёл из Киева, а Изяслав через несколько месяцев с помощью польских войск, прибегнув к обману, снова занял город (1069 г.) и учинил кровавую расправу.

Городские восстания были связаны с движением крестьянства. Поскольку антифеодальные движения были направлены и против христианской церкви, во главе восставших крестьян и горожан иногда оказывались волхвы. В 70-х годах XI в. произошло крупное народное движение в Ростовской земле. Народные движения происходили и в других местах Руси. В Новгороде, например, массы городского населения во главе с волхвами выступили против знати, возглавленной князем и епископом. Князь Глеб при помощи военной силы расправился с восставшими.

Развитие феодального способа производства неизбежно приводило к полигическому раздроблению страны. Классовые противоречия заметно усилились. Разорение от эксплуатации и княжеских усобиц усугублялось последствиями неурожаев и голода. После смерти Святополка в Киеве произошло восстание городского населения и крестьян из окрестных деревень. Напуганная знать и купечество пригласили княжить в Киев Владимира Всеволодовича Мономаха (1113-1125), князя переяславского. Новый князь был вынужден для пресечения восстания пойти на некоторые уступки.

Владимир Мономах проводил политику усиления великокняжеской власти. Владея, кроме Киева, Переяславлем, Суздалем, Ростовом, управляя Новгородом и частью Юго-Западной Руси, он одновременно старался подчинить себе и другие земли (Минскую, Волынскую и др.). Однако вопреки политике Мономаха продолжался процесс раздробления Руси, вызванный экономическими причинами. Ко второй четверти XII в. Русь окончательно раздробилась на множество княжеств.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Культура древней Руси - это культура раннефеодального общества. В устном поэтическом творчестве отразился жизненныи опыт народа, запечатленный в пословицах и поговорках, в обрядности сельскохозяйственных и семейных праздников, из которой культовое языческое начало постепенно исчезло, обряды же превратились в народные игры. Скоморохи - бродячие актёры, певцы и музыканты, выходцы из народной среды, были носителями демократических тенденций в искусстве. Народные мотивы легли в основу замечательного песенного и музыкального творчества «вещего Бояна», которого автор «Слова о полку Игореве» называет «соловьем старого времени».

Рост народного самосознания нашёл особенно яркое выражение в историческом былинном эпосе. В нем народ идеализировал время политического единства Руси, хотя ещё и очень непрочного, когда крестьяне еще не были зависимы. В образе «крестьянского сына» Ильи Муромца, борца за независимость родины, воплощен глубокий патриотизм народа. Народное творчество оказывало воздействие на предания и легенды, складывавшиеся в феодальной светской и церковной среде, и помогало формированию древнерусской литературы.

Громадное значение для развития древнерусской литературы имело появление письменности. На Руси письменность возникла, по-видимому, довольно рано. Сохранилось известие о том, что славянский просветитель IX в. Константин (Кирилл) видел в Херсонесе книги, писанные «русскими письменами». Свидетельством наличия у восточных славян письменности ещё до принятия христианства является обнаруженный в одном из смоленских курганов глиняный сосуд начала Х в. с надписью. Значительное распространение письменность получила после принятия христианства.

Киевская Русь впервые образовалась на землях современной России, Украины и Белоруссии, ею правила династия Рюриковичей, и с середины девятого века до 1240 года русское государство было сосредоточено вокруг города Киева. Киевскую Русь населяли восточные славяне, финны и народы Балтии, которые жили на территориях вдоль Днепра, Западной Двины, Ловати, Волхва и в верховьях Волги.

Все эти народы и территории признали династию Рюриковичей как их правителей, а после 988 года формально признали и христианскую церковь во главе с митрополитом в Киеве. Киевская Русь была разрушена монголами в 1237-1240 годах. Эпоха Киевской Руси считается в истории этапом формирования современных Украины и России.

Процесс формирования русского государства является предметом споров историков-норманистов. Они утверждают, что ключевую роль в создании Руси сыграли скандинавские викинги. Их взгляд основывается на археологических свидетельствах скандинавских путешественников и торговцев в регионах северо-западной России и верхней Волги с VIII века.

Он также опирается на отчет в Первичной хронике, составленный в XI и начале XII веков, в котором сообщается, что в 862 году племена славян и финнов в окрестностях рек Ловат и Волхов пригласили варяга Рюрика и его братьев на свои земли навести порядок. Рюрик и его потомки считаются основателями династии Рюриковичей, правившей Киевской Русью. Анти-норманисты занижают роль скандинавов как основателей государства. Они утверждают, что термин Русь относится к полянам - славянскому племени, которое жило в районе Киева, и что свою собственную политическую структуру организовали сами славяне.

Ранние годы Киевской Руси

Согласно Первой хронике, непосредственными преемниками Рюрика были Олег (годы правления 879 или 882-912 гг.), который был регентом сына Рюрика Игоря (годы правления 912-945 гг.); жена Игоря Ольга (регент при малолетнем сыне Святославе в 945-964) и их сын Святослав Игоревич (правил в 964-972). Они установили свою власть над Киевом и окружающими племенами, включая кривичей (в районе Валдайских холмов), полян (вокруг Киева на реке Днепре), древлян (к югу от реки Припять, притока Днепра) и вятичей, населявших земли вдоль Оки и Волжских рек.

Рюрики с X века не только отняли подчиненные территории и дань с них у Волжской Булгарии и Хазарии, но и проводили агрессивную политику в отношении этих государств. В 965 году Святослав начал кампанию против Хазарии. Его предприятие привело к краху Хазарской империи и дестабилизации нижней Волги и степных территорий к югу от лесов, населенных славянами.

Его сын Владимир (князь Киевский в 978-1015), покоривший радимичей (восточнее Верхнего Днепра), напал на волжских булгар в 985 году; соглашение, которого он впоследствии достиг с булгарами, стало основой для мирных отношений, которые продолжались столетие.

Ранние Рюриковичи также выручали своих соседей на юге и западе: в 968 году Святослав спас Киев от печенегов - степного племени тюрков-кочевников. Однако он собирался установить контроль над землями на реке Дунай, но византийцы вынудили его отказаться от этого. В 972 году его убили печенеги, когда он возвращался в Киев. Владимир и его сыновья много раз воевали с печенегами, построили пограничные форты, чем серьезно уменьшили угрозу для Киевской Руси.

Наследники Рюрика и власть в Киевской Руси

Вскоре после смерти Святослава его сын Ярополк стал князем Киевским. Но между ним и его братьями разразился конфликт, который побудил Владимира бежать из Новгорода, города, которым он правил, и собрать армию в Скандинавии. По возвращении в 978 году он первым делом породнился с князем Полоцким, одним из последних правителей восточных славян не из Рюриковичей.

Владимир женился на его дочери и усилил войском князя свою армию, с которой он победил Ярополка и захватил трон Киева. Владимир переиграл и своих братьев, и конкурирующих правителей соседних держав, не-Рюриковичей, получив для себя и своих наследников монополию на власть во всем регионе.

Князь Владимир принял решение о крещении Киевской Руси. Хотя христианство, иудаизм и ислам давно известны на этих землях, и Ольга лично приняла христианство, население Киевской Руси оставалось языческим. Когда Владимир принял трон, он попытался создать единый пантеон богов для своего народа, но вскоре отказался от этого, выбрав христианство.

Отказавшись от своих многочисленных жен и наложниц, он женился на Анне, сестре византийского императора Василия. Патриарх Константинопольский назначил митрополита для Киева и всей Руси, а в 988 году византийское духовенство крестило население Киева на Днепре.

После принятия христианства Владимир послал своих старших сыновей управлять разными частями Руси. Каждого князя сопровождал епископ. Земли, управляемые князьями Рюриковичами и подчиненные Киевской церкви, составляли Киевскую Русь.

Структура государства Киевская Русь

В течение XI и XII веков потомки Владимира развивали династическую политическую структуру для управления все увеличивающимся царством. Однако в этот период существуют разные характеристики политического развития государства. Одни утверждают, что Киевская Русь достигла своего апогея в XI веке. В следующем столетии произошел спад, отмеченный появлением мощных автономных княжеств и войной между их князьями. Киев утратил свою централизующую роль, а Киевская Русь распалась перед монгольским нашествием.

Но есть мнения, что Киев не переставал быть жизнеспособным. Некоторые утверждают, что Киевская Русь сохраняла свою целостность в течение всего периода. Хотя она становилась все более сложным государством, содержащим многочисленные княжества, которые конкурировали в политическом и экономическом секторах, династические и церковные связи обеспечивали им сплоченность. Город Киев оставался признанным политическим, экономическим и церковным центром.

Создание эффективной политической структуры стало постоянной проблемой для Рюриковичей. В XI и XII веках княжеская администрация постепенно заменила всех других правителей. Уже во времена правления Ольги ее официальные лица стали заменять вождей племен.

Владимир распределил регионы между своими сыновьями, которым он также делегировал ответственность за сбор налогов, защиту дорог и торговли, а также за местную оборону и территориальную экспансию. У каждого княжича была своя дружина, которая поддерживалась налоговыми поступлениями, коммерческими сборами и добычей, захваченной в бою. Они также обладали полномочиями и средствами нанимать дополнительные силы.

«Русская правда» — свод законов Киевской Руси

Однако, когда Владимир умер в 1015 году, его сыновья занялись борьбой за власть, которая закончилась только после того, как четверо из них умерли, а двое других, Ярослав и Мстислав, разделили царство между собой. Когда умер Мстислав (1036 г.), Ярослав стал полностью контролировать Киевскую Русь. Ярослав принял закон, известный как «Русская правда», который с поправками оставался в силе всю эпоху Киевской Руси.

Он также попытался привести в порядок династические отношения. Перед смертью он написал «Завещание», в котором он передал Киев своему старшему сыну Изяславу. Сына Святослава он поставил в Чернигов, Всеволода в Переяславль, а в малые города - младших сыновей. Он велел всем им слушаться старшего брата как отца. Историки считают, что «Завещание» заложило основу прееемственности власти, которая включала в себя принцип передачи власти по старшинству среди князей, так называемый лестничный порядок (когда власть передается самому старшему родственнику, не обязательно сыну), удельную систему владения землями побочными ветвями наследников и династическую власть Киевской Руси. Назначив Киев старшему княжичу, он оставил Киев центром государства.

Борьба с половцами

Эта династическая система, благодаря которой каждый князь держал связь со своими непосредственными соседями, служила эффективным средством защиты и расширения Киевской Руси. Он также поощрял сотрудничество между князьями, если возникала опасность. Нашествиям половцев, тюркских кочевников, которые переместились в степь и вытеснили печенегов во второй половине XI века, противостояли согласованные действия князей Изяслава, Святослава и Всеволода в 1068 году. Хотя половцы победили, они отступили после очередной встречи с силами Святослава. За исключением одной пограничной стычки в 1071 году, они воздерживались от нападения на Русь в течение следующих двадцати лет.

Когда половцы возобновили боевые действия в 1090-х годах, Рюриковичи находились в состоянии междоусобных конфликтов. Их неэффективная защита позволила половцам добраться до окрестностей Киева и сжечь Киево-Печерскую лавру, основанную в середине XI века. Но после того, как князья договорились на съезде в 1097 году, они смогли вытеснить половцев в степь и разбили их. После этих военных кампаний на 50 лет установился относительный мир.

Рост династии Рюриковичей и борьба за власть в Киевской Руси

Однако династия разрасталась, и система преемственности требовала пересмотра. Путаница и постоянные споры возникали в связи с определением старшинства, прав побочных ветвей на уделы. В 1097 году, когда междоусобные войны стали настолько серьезными, что они ослабили защиту против половцев, княжеский съезд в Любече решил, что каждый удел в Киевской Руси станет наследственным для определенной ветви наследников. Исключением были только Киев, который в 1113 году вернулся к статусу династического владения, и Новгород, который к 1136 году утвердил право выбора своего князя.

Съезд в Любече упорядочил преемственность киевского престола на следующие сорок лет. Когда Святополк Изяславич умер, его двоюродный брат Владимир Всеволодович Мономах стал князем Киевским (1113-1125). Его сменили сыновья Мстислав (правил в 1125-1132) и Ярополк (правил в 1132-1139). Но Любечский съезд также признал разделение династии на отдельные ветви и Киевскую Русь на различные княжества. Наследники Святослава правили Черниговом. Галицкое и Волынское княжества, расположенные к юго-западу от Киева, приобрели статус отдельных княжеств в конце XI и XII веков, соответственно. В XII веке Смоленск, расположенный к северу от Киева в верховьях Днепра, и Ростов-Суздаль, к северо-востоку от Киева, также стали могущественными княжествами. В северо-западной части царства доминировал Новгород, сила которого основывалась на его прибыльных коммерческих отношениях со скандинавскими и немецкими купцами Балтики, а также на собственной обширной территории, которая простиралась до Урала к концу XI века.

Съезд в Любече упорядочил преемственность киевского престола на следующие сорок лет. Когда Святополк Изяславич умер, его двоюродный брат Владимир Всеволодович Мономах стал князем Киевским (1113-1125). Его сменили сыновья Мстислав (правил в 1125-1132) и Ярополк (правил в 1132-1139). Но Любечский съезд также признал разделение династии на отдельные ветви и Киевскую Русь на различные княжества. Наследники Святослава правили Черниговом. Галицкое и Волынское княжества, расположенные к юго-западу от Киева, приобрели статус отдельных княжеств в конце XI и XII веков, соответственно. В XII веке Смоленск, расположенный к северу от Киева в верховьях Днепра, и Ростов-Суздаль, к северо-востоку от Киева, также стали могущественными княжествами. В северо-западной части царства доминировал Новгород, сила которого основывалась на его прибыльных коммерческих отношениях со скандинавскими и немецкими купцами Балтики, а также на собственной обширной территории, которая простиралась до Урала к концу XI века.

Меняющаяся политическая структура способствовала повторным династическим конфликтам за киевский престол. Некоторые князья, не имея прав на Киев, сосредоточились на развитии своих все более автономных княжеств. Но наследники , которые стали князьями Волынского, Ростово-Суздальского княжеств, Смоленска и Чернигова, стали ввязываться в споры о наследовании, часто вызванные попытками молодых обойти старшее поколение и сократить число князей, имеющих право на престол.

Серьезные междоусобицы произошли после смерти Ярополка Владимировича, который попытался назначить своего племянника преемником и тем самым вызвал возражения со стороны своего младшего брата Юрия Долгорукого, князя Ростово-Суздаля. В результате раздора среди наследников Мономаха Всеволод Ольгович из Чернигова сел на Киевский трон (1139-1146), заняв место на Киевском престоле для своей династической ветви. После его смерти возобновилась борьба между Юрием Долгоруким и его племянниками; она продолжалась до 1154 года, когда Юрий наконец поднялся на киевский трон и восстановил традиционный порядок наследования.

Еще более разрушительный конфликт вспыхнул после смерти в 1167 году Ростислава Мстиславовича, преемника его дяди Юрия. Когда Мстислав Изяславич, князь Волынский из следующего поколения, попытался захватить киевский трон, коалиция князей выступила против него. Во главе с сыном Юрия Андреем Боголюбским он представлял старшее поколение князей, включая также сыновей покойного Ростислава и князей Черниговских. Борьба завершилась в 1169 году, когда войско Андрея изгнало Мстислава Изяславича из Киева и разграбило город. Брат Андрея Глеб стал князем Киева.

Князь Андрей олицетворял растущую напряженность между все более могущественными княжествами Киевской Руси и государственным центром в Киеве. Как князь Владимиро-Суздаля (Ростово-Суздаль), он сосредоточился на развитии города Владимира и бросил вызов первенству Киева. Андрей настойчиво выступал за то, чтобы правители в Киеве сменялись по принципу старшинства. Тем не менее, после того, как в 1171 году умер Глеб, Андрей не смог обеспечить престол другому своему брату. Князь Черниговской линии Святослав Всеволодович (правил в 1173-1194) занял Киевский трон и установил династический мир.

Князь Андрей олицетворял растущую напряженность между все более могущественными княжествами Киевской Руси и государственным центром в Киеве. Как князь Владимиро-Суздаля (Ростово-Суздаль), он сосредоточился на развитии города Владимира и бросил вызов первенству Киева. Андрей настойчиво выступал за то, чтобы правители в Киеве сменялись по принципу старшинства. Тем не менее, после того, как в 1171 году умер Глеб, Андрей не смог обеспечить престол другому своему брату. Князь Черниговской линии Святослав Всеволодович (правил в 1173-1194) занял Киевский трон и установил династический мир.

На рубеже веков право на киевский трон ограничивалось тремя династическими линиями: князьями Волыни, Смоленска и Чернигова. Поскольку противники часто были одного поколения, и при этом сыновьями бывших великих князей, династические традиции преемственности не очень точно давали определить, какой князь имел старшинство. К середине 1230-х годов князья Черниговский и Смоленский увязли в длительном конфликте, который имел серьезные последствия. Во время военных действий Киев был разорен еще два раза, в 1203 и 1235 годах. Разногласия выявили расхождение между южными и западными княжествами, которые погрязли в конфликтах из-за Киева, в то время как север и восток были относительно безразличны. Конфликты между князьями-Рюриковичами, усугубленные отсутствием сплоченности частей Киевской Руси, подорвали целостность государства. Киевская Русь оставалась практически беззащитной перед монгольским нашествием.

Экономика Киевской Руси

Когда Киевская Русь только формировалась, ее население состояло в основном из крестьян, которые выращивали злаки, а также горох, чечевицу, лен и коноплю, расчищая лесные территории под поля вырубкой и корчеванием деревьев или выжигая их подсечно-огневым методом. Также они занимались рыболовством, охотой и сбором фруктов, ягод, орехов, грибов, меда и других натуральных продуктов в лесах вокруг своих деревень.

Однако торговля обеспечила экономическую основу Киевской Руси. В X веке Рюриковичи в сопровождении дружин совершали ежегодные объезды своих подданных и собирали дань. Во время одного из таких рейдов в 945 году князь Игорь встретил свою смерть, когда он и его люди, собирая дань с древлян, попытались взять больше, чем полагалось. Киевские князья собирали меха, мед и воск, грузили товары и пленных на лодки, которые также забирали у местного населения, и по Днепру попадали на византийский рынок Херсона. Два раза они предприняли военные походы против Константинополя - в 907 году Олег и в 944 году, менее успешно, Игорь. Договоренности, полученные в результате войн, позволили Руси торговать не только в Херсоне, но и в Константинополе, где они имели доступ к товарам практически из всех уголков известного мира. Это преимущество позволило Киевским князьям Рюриковичам контролировать весь транспорт, движущийся из городов на север к Черному морю и соседним рынкам.

Путь «из варяг в греки» пролегал по Днепру на север в Новгород, который контролировал торговые пути из Балтийского моря. Новгородские товары также везли на восток вдоль верхней Волги через Ростов-Суздаль до Булгарии. В этом центре торговли на Средней Волге, который связывал Русь с рынками Средней Азии и Каспийского моря, русские обменивали свои товары на восточные серебряные монеты или дирхамы (до начала XI века) и предметы роскоши: шелка, стеклянную посуду, тонкую керамику.

Социальные слои Киевской Руси

Установление политического доминирования Рюриковичей изменило сословный состав региона. К крестьянам добавились сами князья, их дружины, слуги и рабы. После введения христианства князем Владимиром наряду с этими сословиями возникло духовенство. Владимир также изменил культурное лицо Киевской Руси, особенно в его городских центрах. В Киеве Владимир построил каменную церковь Пресвятой Богородицы (также известна как Десятинная Церковь), окруженную двумя другими дворцовыми сооружениями. Ансамбль образовал центральную часть «града Владимира», который был окружен новыми укреплениями. Ярослав расширил «град Владимира» построив новые укрепления, которые оказались частью театра военных действий, когда он победил печенегов в 1036 году. В южной стене были установлены Золотые ворота Киева. В пределах охраняемой территории Владимир построил новый комплекс церквей и дворцов, самым впечатляющим из которых был кирпичный собор Святой Софии, где служил сам митрополит. Собор стал символическим центром христианства в Киеве.

Введение христианства встретило сопротивление в некоторых частях Киевской Руси. В Новгороде представители новой церкви бросили кумира в реку Волхов, в результате вспыхнуло народное восстание. Но пейзаж Новгорода быстро изменился со строительством деревянных церквей, а в середине XI века - собора Святой Софии из камня. В Чернигове князь Мстислав построил в 1035 году церковь Преображения нашего Спасителя.

По соглашению с Рюриковичами церковь стала юридически ответственной за целый ряд социальных и семейных актов, включая рождение, брак и смерть. Церковные суды находились в юрисдикции священников и обеспечивали соблюдение христианских норм и обрядов в более крупном сообществе. Хотя церковь получала доход от своих судов, духовенство не слишком преуспело в своих попытках убедить народ отказаться от языческих обычаев. Но в той степени, в которой они были приняты, христианские социальные и культурные стандарты обеспечивали общую идентичность для разных племен, входящих в состав общества Киевской Руси.

По соглашению с Рюриковичами церковь стала юридически ответственной за целый ряд социальных и семейных актов, включая рождение, брак и смерть. Церковные суды находились в юрисдикции священников и обеспечивали соблюдение христианских норм и обрядов в более крупном сообществе. Хотя церковь получала доход от своих судов, духовенство не слишком преуспело в своих попытках убедить народ отказаться от языческих обычаев. Но в той степени, в которой они были приняты, христианские социальные и культурные стандарты обеспечивали общую идентичность для разных племен, входящих в состав общества Киевской Руси.

Распространение христианства и строительство церквей усилили и расширили торговые отношения между Киевом и Византией. Киев также привлекал византийских художников и ремесленников, которые проектировали и украшали ранние русские церкви и обучали своей манере местных учеников. Киев стал центром ремесленного производства Киевской Руси в XI и XII веках.

В то время как архитектура, мозаичное искусство, фреска и иконопись были видимыми атрибутами христианства, Киевская Русь получала от греков хроники, жизни святых, проповеди и другую литературу. Выдающимися литературными произведениями этой эпохи были «Первоначальная хроника» или «Повесть временных лет», составленная монахами Киево-Печерской лавры и «Проповедь о законе и благодати», составленная (около 1050 г.) митрополитом Илларионом, первым уроженцем Киевской Руси, возглавившим церковь.

В XII веке, несмотря на появление конкурирующих политических центров в пределах Киевской Руси и неоднократных разграблений Киева (1169, 1203, 1235), город продолжал процветать экономически. Его население, которое, по разным оценкам, достигало от 36 до 50 тысяч человек к концу XII века, включало князей, солдат, священнослужителей, торговцев, ремесленников, неквалифицированных рабочих и рабов. Ремесленники Киева производили изделия из стекла, глазурованную керамику, ювелирные изделия, предметы религиозного назначения и другие товары, которые были продавались по всей территории Руси. Киев также оставался центром внешней торговли и все чаще ввозил заграничные товары, примером которых были византийские амфоры, используемые в качестве сосудов для вина, в другие города Руси.

Распространение политических центров в пределах Киевской Руси сопровождалось ростом экономики и увеличением социальных слоев, характерными для Киева. Экономика Новгорода также продолжала торговать с Балтийским регионом и с Булгарией. К двенадцатому столетию ремесленники в Новгороде также освоили эмалирование и фресковую живопись. Развивающаяся экономика Новгорода поддерживала население от 20 до 30 тысяч к началу XIII века. Волынь и Галиция, Ростово-Суздаль и Смоленск, чьи князья соперничали с Киевом, стали гораздо экономически активнее на торговых путях. Строительство кирпичной церкви Божией Матери в Смоленске (1136-1137), Успенского собора (1158 г.) и Золотых ворот во Владимире отражало богатство, сосредоточенное в этих центрах. Андрей Боголюбский также построил собственный дворцовый комплекс Боголюбово за пределами Владимира и отпраздновал победу над волжскими булгарами в 1165 году, построив церковь Покрова рядом с рекой Нерль. В каждом из этих княжеств бояре, чиновники и слуги князей формировали местные землевладельческие аристократии, а также становились потребителями предметов роскоши, произведенных за рубежом, в Киеве и в их собственных городах.

Распространение политических центров в пределах Киевской Руси сопровождалось ростом экономики и увеличением социальных слоев, характерными для Киева. Экономика Новгорода также продолжала торговать с Балтийским регионом и с Булгарией. К двенадцатому столетию ремесленники в Новгороде также освоили эмалирование и фресковую живопись. Развивающаяся экономика Новгорода поддерживала население от 20 до 30 тысяч к началу XIII века. Волынь и Галиция, Ростово-Суздаль и Смоленск, чьи князья соперничали с Киевом, стали гораздо экономически активнее на торговых путях. Строительство кирпичной церкви Божией Матери в Смоленске (1136-1137), Успенского собора (1158 г.) и Золотых ворот во Владимире отражало богатство, сосредоточенное в этих центрах. Андрей Боголюбский также построил собственный дворцовый комплекс Боголюбово за пределами Владимира и отпраздновал победу над волжскими булгарами в 1165 году, построив церковь Покрова рядом с рекой Нерль. В каждом из этих княжеств бояре, чиновники и слуги князей формировали местные землевладельческие аристократии, а также становились потребителями предметов роскоши, произведенных за рубежом, в Киеве и в их собственных городах.

Монгольская империя и распад Киевской Руси

В 1223 году войска Чингисхана, основателя Монгольской империи, впервые достигли степи на юге Киевской Руси. они победили объединенную армию половцев и русичей из Киева, Чернигова и Волыни. Монголы вернулись в 1236 году, когда они напали на Булгарию. В 1237-1238 годах они завоевали Рязань, а затем Владимиро-Суздаль. В 1239 году были опустошены южные города Переяславль и Чернигов, а в 1240 году завоеван Киев.

Падение Киевской Руси произошло с падением Киева. Но монголы не остановились и напали на Галицию и Волынь, прежде чем вторгнуться в Венгрию и Польшу. В низовьях Волги монголы основали часть своей империи, широко известную как . Выжившие князья Рюриковичи отправились в Орду, чтобы заплатить дань монгольскому хану. Хан закрепил за каждым из князей их княжества, за исключением князя Черниговского Михаила - его он казнил. Так монголы закончили распад некогда сильного государства Киевская Русь.

Киевская Русь - государство, сложившееся в IX-X вв. на Восточно-Европейской равнине и называвшееся в то время Русью или Русской землей.

Киевская Русь в IX - начале XII вв.

В V-VIII вв. славянские племена, до этого обитавшие на территории примерно от Вислы до среднего течения Днепра, втянулись в общеевропейский процесс великого переселения народов. В ходе расселения они заняли обширные территории в Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европе и разделились на три ветви - западных, южных и восточных славян. Расселение ускорило разложение родоплеменного строя и после завершения передвижения у славян сформировались новые общества - племенные княжества, объединявшиеся в союзы. Эти образования были уже не племенными, а территориально-политическими, хотя еще и не являлись государствами.

В IX-X вв. территории славянских догосударственных общностей - древлян, северян, дреговичей, кривичей, радимичей, словен, волынян, хорватов, уличей, тиверцев, вятичей - были объединены под властью князей наиболее сильного восточнославянского политического образования, которое сложилось на основе общности полян и получило политико-географическое наименование Русь. Первоначальная территория Руси располагалась в среднем Поднепровье. Столицей ее стал Киев. В X в. в Киеве утвердилась княжеская династия, происходившая, по преданию, от выходца из Скандинавии Рюрика (см. Викинги).

Границы Киевской Руси сложились в основном к концу X в. и оставались стабильными в последующее время (см. карту). Они соответствовали территории расселения восточнославянского этноса, оформившегося к этому времени в так называемую древнерусскую народность - этническую общность, называвшуюся Русью. В состав государства Русь вошло и несколько неславянских (финноязычных) народов, обитавших в Волго-Окском междуречье и близ побережья Финского залива, они были постепенно ассимилированы. Кроме того, около 20 финно- и балтоязычных племен, не входя непосредственно в территорию Древнерусского государства, находились в зависимости от русских князей и были обязаны платить им дань.

Русь стала крупнейшей и сильнейшей державой в Восточной Европе. В IX в. наиболее опасным ее противником был Хазарский каганат - тюркское государство, занимавшее в VII в. междуречье Нижнего Дона и Волги. Некоторые восточнославянские общности находились одно время в зависимости от него. В 965 г. киевский князь Святослав (ок. 945-972) нанес решающий удар Хазарскому каганату и положил конец его существованию.

Важным направлением русской внешней политики стали отношения с Византией . Периоды мира, во время которых процветали торговые связи, сменялись военными конфликтами. Трижды - в 860, 907 и 941 гг. - русские войска подступали к столице Византии - Константинополю; ожесточенную войну вел с Византией на Балканах в 970-971 гг. князь Святослав. Результатом войн стали русско-византийские договоры 907, 911, 944 и 971 гг.; их тексты сохранились до наших дней.

Серьезную опасность для южных границ Руси представляли набеги тюркских кочевых племен, обитавших в степной зоне Северного Причерноморья, - печенегов (в X - первой половине XI в.) и сменивших их в середине XI в. половцев (кипчаков). Отношения и здесь не были однозначными - с половцами русские князья не только воевали, но и нередко вступали в политические союзы.

Обширные связи поддерживала Русь и со странами Центральной и Западной Европы. В частности, русские князья заключали династические браки с правителями Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Англии, Польши, Венгрии, Византии. Так, киевский князь Ярослав Мудрый (1019-1054) был женат на дочери шведского короля - Ингигерд, его дочери были замужем: Анастасия - за венгерским королем Андреем, Елизавета - за норвежским королем Харальдом, а после его смерти - за датским королем Свейном, Анна - за королем Франции Генрихом I. Сын Ярослава Мудрого - Всеволод был женат на дочери византийского императора Константина Мономаха, а его сын Владимир - на Гите, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II, погибшего в 1066 г. в битве при Гастингсе. Женой Мстислава Владимировича была дочь шведского короля Христина (см. Международные отношения).

Общественный строй в Киевской Руси, как и в других средневековых государствах Европы, формировался как феодальный, основанный на сочетании крупной земельной собственности с зависимым мелким крестьянским хозяйством (см. Феодализм). Первоначально на Руси преобладали государственные формы феодальных отношений. Господствующий класс был представлен военно-служилой знатью русских князей - дружиной . Дружина осуществляла сбор дани с земледельческого населения: полученный доход распределялся князем между дружинниками. Система сбора дани сложилась уже в IX в. В X в. появляется индивидуальная форма феодальной земельной собственности - вотчина. Первыми вотчинниками стали князья; в XI в. развивается землевладение дружинников (в первую очередь верхушки дружины - бояр) и церкви. Часть крестьян переходила из разряда государственных данников в зависимость от частных землевладельцев. Вотчинники использовали в своих хозяйствах также труд рабов - холопов. Но ведущую роль продолжали играть государственно-даннические формы феодальных отношений. В этом заключалась особенность Руси в сравнении с Западной Европой, где вотчинное (сеньориальное) землевладение быстро заняло преобладающие позиции.

В социальной структуре древнерусского общества верхнюю ступеньку занимали князья Рюриковичи. Следом стояла «старейшая дружина» - бояре , затем шла «молодшая дружина» - детские и отроки. Основная масса сельского и городского населения, не принадлежавшего к господствующему классу и несшего повинности в пользу государства или частных землевладельцев, носила название «люди». Существовала особая категория полувоенного, полукрестьянского населения, зависимого от князя, - смерды. Во 2-й половине XI в. появились «закупы» - так называли тех, кто попал за долги. Низшую ступеньку социальной иерархии занимали рабы - «холопы», «челядь».

С конца X в. (времени окончательного формирования территории Древнерусского государства) и до середины XII в. Русь представляла собой относительно единое государство. Его составными частями были волости - территории, в которых княжили родственники киевского князя - верховного правителя Руси. Постепенно самостоятельность волостей усиливалась. Они закреплялись за определенными ветвями разросшегося княжеского рода Рюриковичей. В каждой волости формировалось вотчинное землевладение той или иной княжеской ветви. Этот процесс наметился уже во второй половине XI в. В первой трети XII в. князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1113-1125) и его сыну Мстиславу (1125-1132) удавалось еще сохранять государственное единство Руси. Но после смерти Мстислава Владимировича процесс дробления приобрел необратимый характер. В результате к середине XII в. окончательно сформировался ряд фактически самостоятельных княжеств. Это княжества Киевское (номинально киевский князь продолжал считаться «старейшим» на Руси), Черниговское, Смоленское, Волынское, Галицкое, Владимиро-Суздальское, Полоцкое, Переяславское, Муромское, Рязанское, Турово-Пинское, а также Новгородская земля, где существовала особая форма правления, при которой князья приглашались по воле местного боярства. Самостоятельные княжества стали называться землями. Наступил период феодальной раздробленности. Земли, каждая из которых была крупнее европейского государства, стали вести самостоятельную внешнюю политику, заключать договоры с иностранными государствами и между собой. По мере обособления княжеств междоусобная борьба, до этого периодически вспыхивавшая и в рамках единого государства, превратилась в почти непрерывную войну. Князья вели ожесточенную борьбу за расширение подвластных им территорий. Больше всего их привлекало киевское княжение. Киевский князь номинально продолжал считаться «старейшим» на Руси, и при этом киевское княжество не стало «отчиной» (наследственным владением) какой-нибудь княжеской ветви: на него сохраняли право претендовать большинство русских князей. Привлекали князей также в их борьбе новгородское, а с начала XIII в. - галицкое княжение.

Становление феодальных отношений и феодального государства сопровождалось формированием правовой системы. Кодекс законов Древней Руси, называвшийся «Правда Русская», первоначально бытовал в устной форме. В X в. некоторые его нормы были включены в договоры Руси с Византией 911 и 944 гг. В первой половине XI в., в княжение Ярослава Мудрого, утверждаются два законодательных кодекса - «Правда Ярослава» и «Правда Ярославичей», в совокупности составившие так называемую Краткую редакцию «Русской Правды». В начале XII в. по инициативе Владимира Мономаха создается Пространная редакция «Русской Правды», в которую помимо норм, восходящих к эпохе Ярослава Мудрого, вошел «Устав» Владимира Мономаха, закрепивший новые формы общественных отношений (возникновение боярского землевладения, категорий лично зависимого от феодалов населения и др.).

В конце X в., при князе Владимире Святославиче (ок. 980-1015), на Руси было введено христианство в его православном (византийском) варианте (отдельные представители русской знати принимали крещение начиная со второй половины IX в., христианкой была бабка Владимира княгиня Ольга). Акт государственного принятия христианства состоялся в конце 80-х гг. X в. Фактически же распространение и утверждение новой религии в народе растянулось на многие десятилетия и даже столетия. Принятие христианства знаменовало собой определенный рубеж. К этому времени окончательно сформировалась территория Киевской Руси, были ликвидированы местные княжения в восточнославянских догосударственных общностях: все их земли перешли под власть князей из рода Рюриковичей.

Ко времени принятия христианства Русь вступила в полосу своего расцвета, вырос ее международный авторитет, сложилась самобытная культура. Высокого уровня достигли ремесла, техника деревянного строительства; складывался эпос; его сюжеты сохранились в записанных много веков спустя былинах. Не позднее конца IX - начала X в. на Руси появились славянские азбуки - кириллица и глаголица (см. Письменность).

Синтез славянской дохристианской культуры с тем культурным пластом, который поступил на Русь с принятием христианства из Византии, а также Болгарии (уже в течение столетия к этому времени являвшейся христианским государством), приобщил страну к византийской и славянской христианской культурам, а через них - к культурам античной и ближневосточной, создал феномен русской средневековой культуры. Ее оригинальность и высокий уровень были во многом обусловлены бытованием в качестве языка церковной службы и вследствие этого становлением в качестве литературного - славянского языка, понятного всему населению (в отличие от Западной Европы и славянских стран, принявших католицизм, где языком церковной службы была латынь, язык, незнакомый большинству населения, и вследствие этого раннесредневековая литература являлась преимущественно латиноязычной).

Уже в XI в. появляется оригинальная древнерусская литература. Она стала самой значительной по своим достижениям в русской средневековой культуре. К выдающимся литературным памятникам мирового средневековья относятся такие произведения, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (середина XI в.), «Поучение» Владимира Мономаха (начало XII в.), «Повесть временных лет» (начало XII в.), «Слово о полку Игореве» (конец XII в.), «Слово Даниила Заточника» (конец XII в.), «Слово о погибели Русской Земли» (середина XIII в.).

Высокого уровня достигла древнерусская архитектура. Среди ее наиболее выдающихся памятников, сохранившихся до наших дней, - соборы святой Софии в Киеве и Новгороде (середина XI в.), Георгиевский собор Юрьева монастыря (первая половина XII в.) и церковь Спаса на Нередице (конец XII в.) под Новгородом, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире (вторая половина XII в.), церковь Покрова на Нерли (вторая половина XII в.), Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (первая половина XIII в.).

В середине XIII в. русские земли подверглись удару со стороны Монгольской империи - центральноазиатского государства, распространившего свои завоевания на территории от Тихого океана до Центральной Европы (см. Империя Чингисхана). Усиление обособления русских княжеств, междоусобные войны, обострившиеся в 30-е гг. XIII в., не позволили организовать серьезного отпора, князья были разбиты поодиночке. На долгих 240 лет на Руси установилось золотоордынское иго. Одним из политических последствий этих событий стало расхождение путей развития русских земель. На территориях Северо-Восточной Руси (бывшее Владимиро-Суздальское княжество) и Новгородской земли в XIV-XV вв. формируется Российское государство со столицей в Москве, складывается русская (великорусская) народность. Западные и южные русские земли в конце XIII - начале XV в. включаются в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства. На их территориях начинают формироваться украинская и белорусская народности.

Восточнославянская средневековая цивилизация, сложившаяся в Киевской Руси, оставила яркий след в истории. Она сформировалась в регионе, где переплетались взаимные влияния - византийское, западноевропейское, восточное, скандинавское. Восприятие и переработка этих разнообразных социальных, политических и культурных элементов во многом определили самобытность древнерусской цивилизации.

Несмотря на тяжелые последствия иноземного нашествия XIII в., наследие Киевской Руси сыграло основополагающую роль в становлении ныне существующих восточнославянских народов.

1. Образование Древнерусского государства - Киевская Русь

Государство Киевская Русь было создано в конце 9 века.

О возникновении государства у восточных славян сообщает летопись «Повесть временных лет» (XII в.). В ней рассказывается, что славяне платили дань варягам. Затем изгнали варягов за море и встал вопрос: кто будет править в Новгороде? Ни одно из племен не желало установления власти представителя соседнего племени. Тогда решили пригласить чужеземца и обратились к варягам. На приглашение откликнулись три брата: Рюрик, Трувор и Синеус. Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус на Белоозере, а Трувор - в г. Изборске. Через два года Синеус и Трувор умерли, и вся власть перешла к Рюрику. Двое из дружины Рюрика – Аскольд и Дир отправились на юг и стали княжить в Киеве. Они убили правивших там Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь. В 879 году Рюрик умер. Править стал его сородич Олег, так как сын Рюрика - Игорь был пока еще малолетним. Через 3 года (в 882 г.) Олег с дружиной захватывает власть в Киеве. Таким образом, под властью одного князя объединились Киев и Новгород. Так рассказывается в летописи. Были ли два брата - Синеус и Трувор на самом деле? Сегодня историки считают, что их не было. «Рюрик сине хус трувор» означает в переводе с древнешведского языка «Рюрик с домом и дружиной». Летописец принял непонятно звучавшие слова за личные имена, и написал, что Рюрик приехал с двумя братьями.

Существует две теории происхождения древнерусского государства: норманнская и антинорманнская. Обе эти теории появились в XYIII веке, через 900 лет после образования Киевской Руси. Дело в том, что Петр I - из династии Романовых, очень интересовался откуда появилась предыдущая династия – Рюриковичей, кто создавал государство Киевская Русь и откуда произошло это название. Петр I подписал указ о создании в Петербурге Академии наук. Для работы в Академии наук были приглашены немецкие ученые.

Норманнская теория . Основоположниками ее являются немецкие ученые Байер, Миллер, Шлецер, приглашенные еще при Петре I для работы в Петербургской Академии наук. Они подтвердили призвание варягов и сделали предположение, что имя Российской империи скандинавского происхождения, и что само государство Киевская Русь создано варягами. «Русь» с древнешведского переводится как глагол «грести», русы – гребцы. Возможно «русь» – это название варяжского племени, из которого происходил Рюрик. Сначала русами называли варягов-дружинников, а затем это слово постепенно перешло на славян.

Призвание варягов подтвердилось в более позднее время данными археологических раскопок курганов под Ярославлем, близ Смоленска. Там обнаружены скандинавские погребения в ладье. Многие скандинавские предметы были изготовлены явно местными – славянскими мастерами. Значит, варяги жили среди местных жителей.

Но немецкие ученые преувеличили роль варягов в становлении древнерусского государства. В итоге эти ученые договорились до такой степени, что якобы, варяги – это выходцы с Запада, а значит - это они - немцы - создали государство Киевская Русь.

Антинорманнская теория. Она появилась также в XYIII веке, при дочери Петра I - Елизавете Петровне. Ей не понравилось заявление немецких ученых о том, что российское государство было создано выходцами с Запада. К тому же при ней была 7-летняя война с Пруссией. Она попросила Ломоносова разобраться в этом вопросе. Ломоносов М.В. не стал отрицать факт существования Рюрика, но стал отрицать его скандинавское происхождение.

Антинорманнская теория усилилась в 30-е годы ХХ века. Когда в Германии в 1933 году к власти пришли фашисты, они пытались доказать неполноценность восточных славян (русских, украинцев, белорусов, поляков, чехов, словаков), что они не способны были создать государства, что варяги – это немцы. Сталин дал задание опровергнуть норманнскую теорию. Так появилась теория, по которой южнее Киева на реке Рось проживало племя рось (россы). Река Рось впадает в Днепр и именно отсюда происходит название Руси, так как якобы россы занимали ведущее место среди славянских племен. Полностью отвергалась возможность скандинавского происхождения названия Руси. Антинорманнская теория пытается доказать то, что государство Киевская Русь было создано самими славянами. Эта теория проникла в учебники по истории СССР, и была там преобладающей до конца «перестройки».

Государство появляется там и тогда, когда в обществе появляются противоположные, враждебные друг другу интересы, классы. Государство регулирует отношения между людьми, опираясь на вооруженную силу. Варягов пригласили на княжение, следовательно, эта форма власти (княжение) славянам была уже известна. Не варяги принесли на Русь имущественное неравенство, деление общества на классы.Древнерусское государство – Киевская Русь - возникло в результате длительного, самостоятельного развития славянского общества, не благодаря варягам, но при их активном участии. Сами варяги быстро ославянивались, свой язык не навязывали. Сын Игоря, внук Рюрика – уже носил славянское имя – Святослав. Сегодня часть историков считает, что имя Российской империи скандинавского происхождения и княжеская династия начинается с Рюрика, и называлась Рюриковичи.

Древнерусское государство называлось Киевская Русь.

2 . Социально-экономический и политический строй Киевской Руси

Киевская Русь – это было раннефеодальное государство. Просуществовало с конца 9 до начала 12 века (примерно 250 лет).

Главой государства был великий князь. Он был высшим военачальником, судьей, законодателем, адресатом дани. Вел внешнюю политику, объявлял войну, заключал мир. Назначал чиновников. Власть великого князя ограничивалась:

Советом при князе, в который входили военная знать, старейшины городов, духовенство (с 988 г.)

Вече – народным собранием, в котором могли принимать участие все свободные. Вече могло обсуждать и решать любой вопрос, его интересовавший.

Удельными князьями - местной родовой знатью.

Первыми правителями Киевской Руси были: Олег (882-912), Игорь (913-945), Ольга - жена Игоря (945-964).

Объединение всех восточнославянских и части финских племен под властью великого киевского князя.

Приобретение заморских рынков для русской торговли и охрана торговых путей, которые вели к этим рынкам.

Защита границ русской земли от нападений степных кочевников (хазар, печенегов, половцев).

Важнейшим источником доходов князя и дружины была дань, выплачиваемая покоренными племенами. Ольга упорядочила сбор дани и установила ее размер.

Сын Игоря и Ольги – князь Святослав (964-972) совершил походы на дунайскую Булгарию и Византию, а также разгромил Хазарский каганат.

При сыне Святослава – Владимире Святом (980-1015) в 988 году было принято христианство на Руси.

Социально-экономический строй:

Главная отрасль хозяйства - пашенное земледелие, скотоводство. Дополнительные отрасли: рыболовство, охота. Русь была страной городов (более 300) – в XII веке.

Своего расцвета Киевская Русь достигла при Ярославе Мудром (1019-1054). Он породнился и дружил с виднейшими государствами Европы. В 1036 г. он разгромил печенегов под Киевом и надолго обеспечил безопасность восточных и южных границ государства. В Прибалтике он основал г. Юрьев (Тарту) и утвердил там позиции Руси. При нем на Руси распространяется письменность и грамотность, открываются школы для детей бояр. Высшая школа располагалась в Киево-Печерском монастыре. Самая крупная библиотека была в Софийском соборе, построенном также при Ярославе Мудром.

При Ярославе Мудром появился первый свод законов на Руси – «Русская Правда» , который действовал на протяжении XI-XIII вв. Известны 3 редакции «Русской Правды»:

1. Краткая правда Ярослава Мудрого

2. Пространная (внуков Яр.Мудрого – Вл.Мономаха)

3. Сокращенная